少子化が加速していて、本当にやばい状況です。

日本は人が産まれない国になってしまい、絶望的な日本の未来を想像している人も多いでしょう。

にも関わらず政府が打ち出す対策と言えば、わずかな給付金や相談窓口の設置など、焼け石に水のようなことばかりです。

日本、やばいだろ…

マジでどうなるんだ。。、

この大きな問題をまじめに考えず、先延ばししてきた我々にも責任があるがな。

そんな中で、多くの人がこう考えるのではないでしょうか。

「子どもが増えないなら、高齢者に偏っている支援を減らして、若者や子育て世代に回せばいいのでは?」と。

確かに少子化を解決するなら、その反対側である老人福祉に注目するのは自然な発想であり、もっともな問題提起です。

では、本当に老人福祉を削れば、少子化は解決するのでしょうか?

ここからその点について、真剣に考えてみたいと思います。

こんなこと言っていいの?

いいに決まってるだろ。厳しい現実から目を背けてきたのが今なんだから、綺麗事抜きで臆さず言っていくべきだ。

もちろん、これは「高齢者を切り捨てよう」という話ではありません。

しかし、国家の資源は限られており、誰かを支えれば誰かを支えられないという現実があります。

その配分を見直すことが、子どもを産み育てやすい社会をつくる鍵になるかもしれません。

これまでの耳ざわりの良い対策では通用しなくなった今、

一見不謹慎に思えるこの問いに、正面から向き合う価値は十分にあると考えています。

本記事の対象者と結論

まず最初に、この記事はどんな読者を対象とし どんな結論になるのか説明します。

読者は以下のような方を対象にしています。

そしてこの記事の概ねの結論は以下の通りです。

また火力の高いことを…

まぁ、事実を怖がっていたら 何もネクストアクション打てないからな。

それでは、早速行ってみましょう〜〜〜〜!!

典型的な女性の人生──「産むこと」が人生の中心だった時代

今の社会は、そもそも子どもを産み育てるのに不適合なのではないか──

そう感じる瞬間は、誰にでもあると思います。

保育園に入れない。教育費が高すぎる。出産とキャリアの両立は無理ゲー。

あらゆる制度が、子どもを「産むこと」や「育てること」を阻むようにできているのでは?とさえ思えてきます。

ですが、人類の歴史を振り返ると、こうした状況はむしろ“異常”とも言えるかもしれません。

どうゆうこと?

そもそも、今の社会は「女性の典型的な人生」から乖離した設計になっている可能性が高いということだ。

今の社会は「男女共同参画」の名の下、女性でも大学に通い、キャリア形成をし、なんならそれなりの責任を負い 女性の社会進出を後押ししてきたのが実態です。

ですが、長い歴史の中で、女性の人生は全く別のものでした。

すなわち、女性の人生とは「出産と育児」にほぼすべてを捧げるものということです。

実際証拠として、民族学の研究が示唆しているのは

の2つが大きなポイントだと思います。順に研究を紹介します。

子供を多く産むことが当たり前だったサピエンス

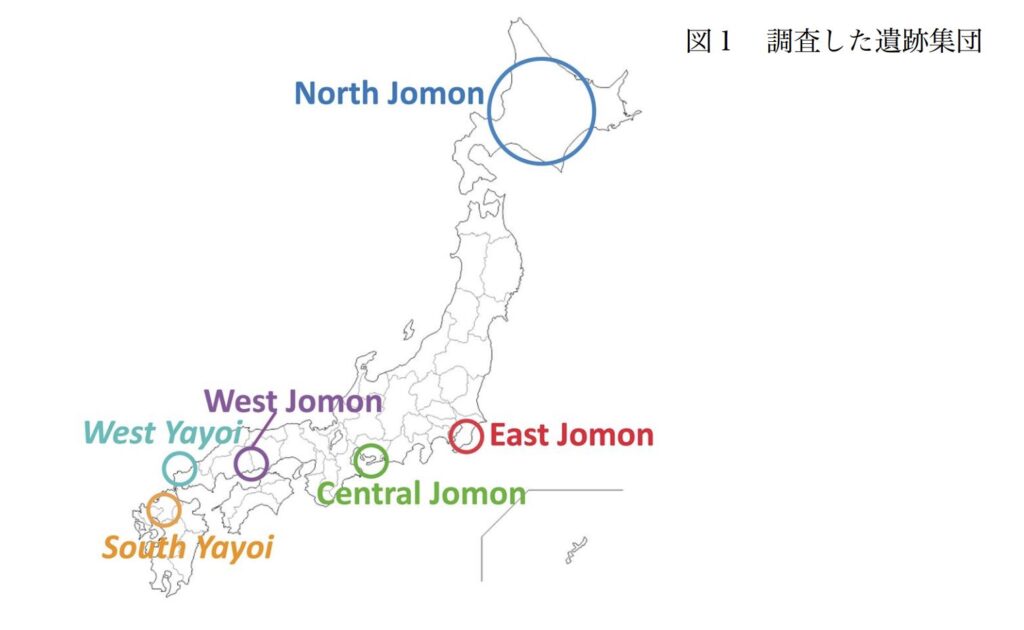

2019年の研究を紹介します。縄文集団 弥生集団のいずれにおいても、古代日本人の初産は10代後半~20代前半であることが判明しました。

この研究は、縄文集団 弥生集団それぞれの遺跡から出土した古代人の遺骨を用いて、当時の人口構造を調査する目的で行われました。

調査では、集めた古代人の遺骨から年齢の推定と、骨盤の腸骨耳状面前下部の「妊娠出産跡」を用いて 初婚年齢を推定しました。

この研究が示唆しているのは、本来女性は高校を卒業したタイミングで妊娠出産を経験するのが典型的な女性像であり、現代の大学に行って就職してキャリアを積んで… はおかしいのではないか?ということです。

古代人は、令和の感覚では早すぎるくらいの時期に初産を迎えたのが典型的な女性像だったようだ。

なんと。。、

さらに、子供が乳離れするタイミングも民俗学の研究で明らかになってきています。

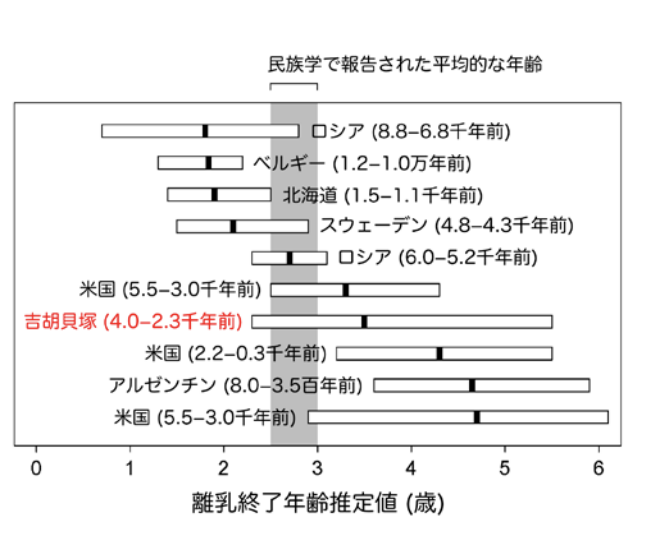

2016年に行われた研究を紹介します。愛知県田原市の吉胡貝塚から出土した子供の骨から推定される当時の離乳年齢は3歳6ヶ月でした。

この研究結果は、他の地で行われた同様の調査と比較しても概ね離乳までの期間が一致している内容でした。

研究では授乳期間中は子供の骨に含まれる窒素同位体(15N)の割合が増えるという特徴を手掛かりにして調べられました。

当時の平均寿命は30〜40歳ほど。そして1人の女性が4~5人の子供を出産するのが当たり前の時代でした。

つまり、20代前半から出産を始めて育児に専念し、そのまま寿命を迎える──それが「典型的な女性の人生」だったのです。

教育や仕事といった他の選択肢はなく、社会から求められる役割も明確でした。

産むことが当然であり、合理的であり、社会的にも期待された行動だったのです。

産む産まないは、私が決める!!!!

お前は共●党支持者か。笑

では、なぜ女性たちは 早いうちから出産し何人も子供を産んでいたのでしょうか?

多産 = リスクヘッジ

では、なぜ古代や近世の女性たちは、当たり前のようにたくさんの子どもを産んでいたのでしょうか。

「本能的に産みたいから」「子どもが好きだから」という理由もあるかもしれません。

しかし、本質的にはもっとシンプルで現実的な理由──「衛生環境が悪く 子供がすぐ亡くなるから」「老後の安心のため」でした。

衛生環境が悪いと、子供はすぐになくなってしまいます。そのため自分の遺伝子を拡散する方法として適応的なのは、自分が遺伝子を欲しいと思った男性の子供を何人も産むことなのです。

衛生環境が上がると、子供を産まなくなる補完的な証拠を一つ紹介します。

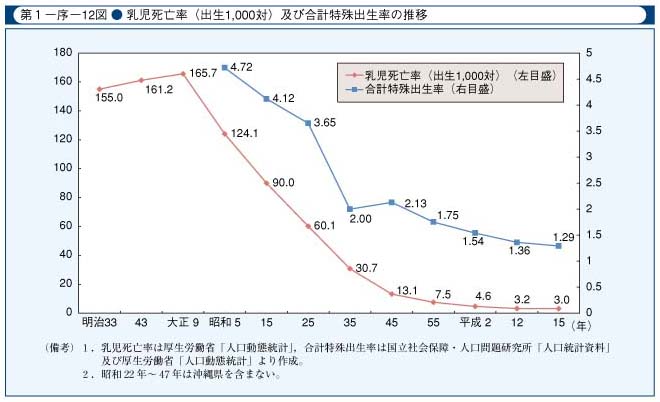

平成17年男女共同参画白書「乳児死亡率の推移及び合計特殊出生率の推移」から図表を引用します。大正後期〜昭和初期を起点に乳幼児死亡率が低下し、それに伴って合計特殊出生率が低下していることが分かります。

これは公衆衛生と医療の発展によって乳幼児死亡率が低下したことと、合計特殊出生率には関連があることを示した図表です。

乳幼児の死亡率が下がるということは、出産のリスクを冒さなくても遺伝子を後世に伝えられることを意味します。

乳幼児の死亡率が低下したということは、何人も産まなくても遺伝子を後世に残せるからな。

なるほど。。、

そして、乳幼児を多く産むことには 別のメリットがありました。それは、子ども 孫と順当に遺伝子を後世に伝えられたら、彼らが自分の老後の面倒を見てくれるということです。

今のように年金制度も介護保険も存在しない時代において、

自分が年を取ったときに頼れるのは、自分が産み育てた子どもたちだけだったのです。

しかも、当時は乳幼児死亡率も高く、全員が無事に大人になるとは限りません。そのため、リスクを分散するためには複数の子どもを持つことが合理的だったのです。

いわば、多産とは「自分の将来の保障を確保するためのポートフォリオ戦略」でした。

セーフティネットの外注化

子どもを多く持つことは、かつて女性にとって「自己防衛の手段」でした。

老後の暮らしを誰かに支えてもらうためには、自分で“支え手”を産み、育てておくしかなかったからです。

当時の社会には、年金も介護保険もありません。

頼れるのは血のつながった家族、つまり子どもたちだけでした。

だからこそ、子を産むことは老後への備えであり、もっとも身近なセーフティネットだったのです。

自分一人で厳しい古代社会を生き抜くのは当然厳しかっただろう。

だからこそ、出産育児を行うことは女性にとって極めて重要だった。

確かに、子供や孫がいるなら安心だね。

しかし現代は違います。

老後は年金があります。病気になれば医療保険があり、介護が必要になれば介護保険制度が支えてくれます。

つまり、「安心」は家族や子どもではなく、国家に“外注”できるようになったのです。

社会保障があるなら、子供を産まないのは合理的

この“セーフティネットの外注化”によって、女性たちは出産によるリスクヘッジをしなくても生きられるようになりました。

産まなくても老後に困らない。誰にも依存しなくても安心して生きていける──

それは、ある意味で自由を広げた制度でもあります。

しかし、この外注化には副作用があります。

国家に老後を預けられる社会では、「子を産む理由」が一つ失われるからです。

本来家族が老後の世話をしてくれたはずだが、それを社会がやってくれるってなったら わざわざ面倒臭い出産なんてやらなくてもOKだろう。

まぁ、合理的な気がする。

リスクに備えて多くの子を持つ必要がないなら、産まなくなるのは自然な流れです。

「自分の面倒は制度が見てくれるのだから、産まなくてもいい」という合理的な選択が広がった結果、出生率が低下していったと考えることもできます。

つまり、現代の少子化は、セーフティネットを国家に外注した結果としての“合理的な副作用”なのです。

本来であれば、子どもは「老後の安心」を担保する存在でした。

その役割が制度に置き換えられたとき、子どもを産む意味は社会から静かに消えていったのかもしれません。

核家族化によって、サピエンスの標準的な家族像が解体された

人類──つまりホモ・サピエンスの歴史において、「親と子だけ」で暮らす核家族は、決して標準的な家族のかたちではありませんでした。

そもそもサピエンスの赤ちゃんは、哺乳類の中でも特に手がかかる存在です。

自力で立ち上がるまでに1年近くかかり、乳離れにも3年以上かかることが多い。

その長く過酷な育児期間を乗り越えるには、母親一人では到底足りません。

だからこそ、祖父母やきょうだい、親戚といった“拡大家族”が一体となって子育てを担うのが、人類の基本構造でした。

祖母が育児に参加する「祖母仮説」や、「協力繁殖(cooperative breeding)」という概念も、この文化的・生物学的前提を裏付けています。

つまり、子どもは“親だけ”では育てられない──それがサピエンスにとっての常識だったのです。

今の家族形態は、サピエンスの標準的なものと比較したら明らかに異常事態だ。

我々は核家族が正しい… というように設計されていないんだ。

ところが、近代以降、この標準的な家族像は大きく変化しました。

都市化とともに、核家族が広がりました。

祖父母と暮らさず、夫婦と子どもだけの単位で生活する世帯が増えたのです。

その結果、育児の負担が極端に母親に集中するようになり、「子どもを育てること」が肉体的にも精神的にも重労働になっていきました。

本来なら家族で分担されていた育児が、核家族化によって個人化され、やがて「外注」されるようになります。

保育園、学童保育、ベビーシッター──そして究極の“外注先”が、社会保障制度です。

年金、医療、介護といった制度が整備されることで、「家族に頼らなくても老後は安心」という感覚が広まりました。

これらの制度は人道的には歓迎されるべきものである一方で、「子どもを産む必要性」を社会から静かに剥ぎ取っていった側面も否めません。

つまり、核家族化は単なる生活スタイルの変化ではなく、

人類本来の子育てシステム──“サピエンス型家族”の解体だったのです。

そしてその副作用として、「家族がいなくても何とかなる」社会が出来上がり、出産の合理性が薄れていったのかもしれません。

このままだと、少子化の解決なんて不可能なんじゃ…

方法はなくはないが、道徳的に厳しいだろうな。

核家族化によって解体されたサピエンスの標準的な家族像、必然的に現れる社会保障、老後の安心を国家に委ねる現代人…

このような状況で、少子化の解決など極めて困難なのです。

「産まない」を選択した女性の末路

さて、ここからは少子高齢化が加速した日本で、どんな地獄がやってくるのか考えてみましょう。

「産まない」という選択肢は、現代社会において確実に広がっています。

キャリアを優先したい、パートナーがいない、経済的に不安、あるいは自由を手放したくない。

理由はさまざまですが、“子どもを持たない人生”が尊重される社会になったこと自体は、ある意味で進歩とも言えるでしょう。

しかし、その自由の裏には、厳しい現実が静かに待っています。

少子化は確かにやばいよね。

あぁ。その結果、ある人たちはこれから大変な目に遭うことになると思うぞ。

現代の女性は、子どもを産まずとも、生涯を通じて社会保障によって守られています。

病気になれば医療保険があり、老後には年金があり、要介護になれば介護保険が機能します。

つまり、自分では次世代を育てていないにもかかわらず、他人の子ども(=納税者)に支えられているのです。

これを、社会全体で支え合う仕組みと捉えることもできますが、視点を変えれば「子を持たないことで、支える責任を果たさずに、支えられる側に回っている」とも言えます。

これはつまり、社会保障に“フリーライド”している状態です。

産まないを選択した女性は、大しっぺ返しを喰らう

もちろん、個々の事情に配慮しなければならないのは当然ですし、「産めばいい」という単純な話ではありません。

ですが、制度が持続不可能なほど疲弊している今、そのフリーライダーの存在が無視できなくなっています。

高齢化が進み、税負担は若者世代に偏る。

子育てをしている家庭が疲弊し、産まない層が制度を利用し続ける。

この構造は、真面目に次世代を育てている人々を冷遇し、報われない社会をつくってしまいます。

子供を産み育てた女性と、あえてそれを選ばなかった女性が同じ社会保障サービスを受けられるのは 流石に厚かましすぎる。

確かに。。、

そして、財政が本格的に破綻すればどうなるか。

真っ先に切り捨てられるのは、家族に頼れず、制度に頼っていた単身女性たちでしょう。

支える子どももおらず、制度の継続も望めない。

そのとき、「自由を選んだはずの人生」が、誰にも守られない孤独と不安に転落していく可能性は決して小さくありません。

子どもを持たない自由。

それは同時に、「老後に誰にも頼れない自由」でもあります。

現代社会は、そうした厳しい現実を正面から語ろうとしません。

「多様性」や「自己決定」という甘い言葉に包まれたその選択の先にある、構造的リスクを見て見ぬふりしてきたからです。

制度が本当に崩れたとき、誰が誰を支えるのか──

そのとき初めて、「産まなかった代償」は個人に返ってくるのです。

社会保障は2040年ごろに崩壊する

これまで、社会保障という「安心の外注化」が子供を産み育てるインセンティブを剥奪してきたと述べました。

そして、社会保障にフリーライドできるので 女性の一部は「産まない自由!」と喚き散らかしていること、そして 社会保障が逼迫しているので、そんなの間も無く幻想になってしまうことを述べました。

でもさ、、、社会保障って100年安心なんでしょ?

流石に僕らが生きてる間は大丈夫なんじゃないかなぁ…

甘い。多分あと10~20年の間に崩壊だと思っている。

私は、度々発信していますが 社会保障の崩壊は2035~2045の間に起こると思っています。これは予言です。

その根拠になるデータを紹介していこうと思います。

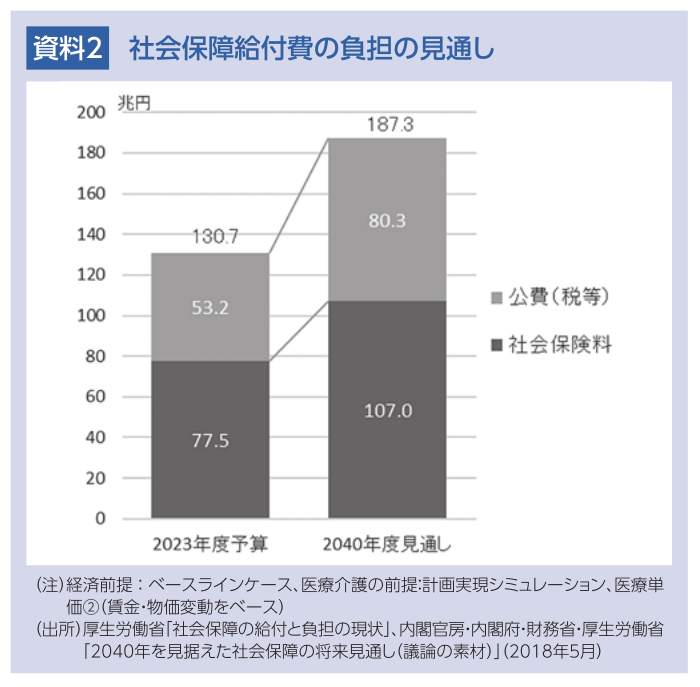

2018年 厚生労働省@社会保障の給付と負担の現状」からデータを紹介します。社会保険料給付金の金額は今後もますます増え、2040年には187.3兆円にのぼると推定されました。

これは2023年時点の社会保険料給付費と比較して43.3%アップです。

推計にもよりますが、2040年には社会保障給付金の金額規模は190兆円前後になると予想されています。2025年時点で140兆円ですので50兆円の増額です。

これは、毎年3兆円以上の増税になることを意味します。

毎年3兆円以上!!!?

あぁ。このままじゃ、ヤバい。

50兆円の財源を捻り出すとは具体的にどれくらいの金額規模なのでしょうか。

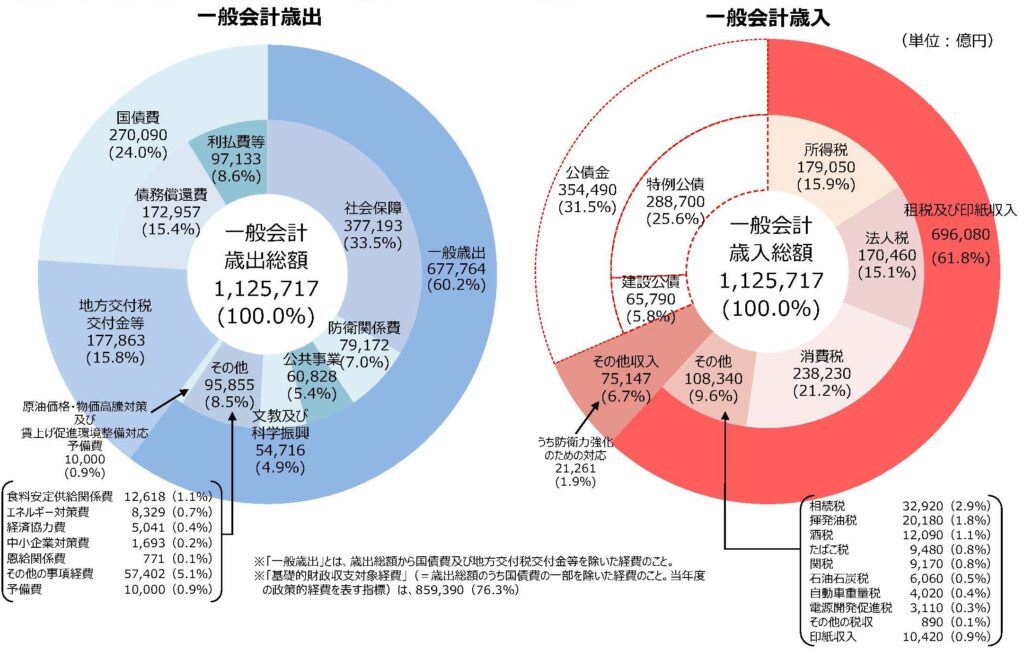

財務省の公表した国の歳入のデータでは、消費税による税収は25兆円ほどです。

これは、消費税1%につき2.5兆円ひねり出せるということですから、50兆円の財源を新たに生み出すためには消費税を20%増税しなければなりません。

すでに労働者は社会保険料を30%納めています。追加で消費税を30%納めて、やっ2040年の社会保障を維持できるのです。

消費税以外の方法で知恵を絞って財源を充てるのかもしれませんが、いずれにせよ断言します。

無理です!

絶対に無理です!!

私は以上の理由から今の社会保障制度は2035~2045の間に、何かしらの形で終焉を迎えると確信しています。

さっさと社会保障を解体しよう

最後に結論をまとめますと

めっちゃ厳しいこと書いてるけど、まぁ可能性としてはそうなりそうだよね。

どうみても社会保障なんて維持できないんだから、かなりの確度で起こりうるシナリオだと思うぞ。

老人福祉で、枯れ木に水をジャブジャブやった結果、子供が生まれてこなくなる事実。

どう考えても維持できない社会保障。

「老人福祉を削れば少子化が解決する」はあながち言い過ぎではないですよ と述べて、この記事を終わりにしたいと思います。

コメント